jueves, 28 de mayo de 2009

Fallece Mario Benedetti, el poeta del corazón sin coraza

Tras una larga enfermedad, el autor de La Tregua y uno de los escritores más populares de América latina, muere en Montevideo y deja la primavera con una esquina rota

Tras una larga enfermedad, el autor de La Tregua y uno de los escritores más populares de América latina, muere en Montevideo y deja la primavera con una esquina rotaEl escritor Mario Benedetti ha muerto este domingo 16 de Mayo en Montevideo a los 88 años, tras una larga enfermedad, dejando huérfana a la literatura uruguaya y latinoamericana de uno de sus poetas y narradores más prolíficos, venerado por generaciones por su ética social y su melancólico canto a la vida. Al entrañable Benedetti lo han leído más ojos que a Salgari, porque en su ternura y en su metáfora sencilla, no simple, logró tocar la fibra de los lectores que no acostumbran a leer poesía. Pero a él, que de otra parte también cosechó importantes premios literarios, no pareció importarle, pues a lo largo de su vida corrió a dejarse abrazar por la multitud, en sus libros y sus actos, dibujándose, además de poeta, como un gran comunicador. En contra de lo que cantaba su famoso poema Corazón coraza, podría decirse de él que fue un hombre de corazón despojado de armaduras, accesible a todos. El día después de su muerte, Facebook, red social de última hora a la que cada día migran más y más internautas, ha amanecido minada de homenajes, versos, enlaces a vídeos y fotografías, cosa poco habitual cuando un poeta desaparece. Uno de sus grupos oficiales en esta plataforma digital acapara la cifra de 48.600 seguidores, y subiendo.

Poeta infalible en un recital universitario de poesía, en un regalo de una relación joven, en una ceremonia de iniciación al verso, gustó a la izquierda y a los que no izquierdean tanto por su compromiso firme, sus guiños y su humor, tanto por la cumbre alcanzada en La tregua, como por su habilidad para convertirse en el compañero de oficina de cualquiera, o tal vez un abuelo ideal. Y es que si a alguien hablaban sus composiciones fue siempre a sus lectores.

Llamado por muchos poeta menor -incluso por los que accedían a su gesto amable-, su apuesta fue la de la claridad, la ética y la formal, y prescindió de giros, modas y complejidades para dar cabida a la ternura de un diminutivo o a la charla coloquial, cara a cara, con el que lee. Bien fuera para hablar de amor, bien de política, bien de las dos cosas a la vez.

Galardonado en 1999 con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y en 2005 con el Internacional Menéndez Pelayo, Benedetti abordó todos los géneros literarios, en los que reflejó una mirada crítica de izquierdas que le llevaría al exilio y a ser, hasta sus últimos días, un firme detractor de la política exterior de Estados Unidos.

Sus poesías fueron cantadas por autores como Joan Manuel Serrat, Daniel Viglietti, Nacha Guevara, Luis Pastor o Pedro Guerra, y sus novelas más famosas llevadas al cine, como La tregua (1974) o Gracias por el fuego (1985), a cargo del director argentino Sergio Renán.

Este exponente por antonomasia de la llamada generación uruguaya de 1945, la "generación crítica", nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, en el Departamento de Tacuarembo.

En 1928 comenzó sus estudios primarios en el Colegio Alemán de Montevideo, donde, según contaba el propio Benedetti, gustaba de escribir en verso las lecciones e incluso sorprendió a sus maestros con un primer poema en ese idioma. Las dificultades económicas solo le permitieron cursar un año de educación secundaria en el Liceo Miranda y después tuvo que ser casi autodidacta, compaginando los estudios con el trabajo, que comenzó a los 14 años en un taller de repuestos de automóvil.

Antes de dedicarse a la escritura, Benedett hizo de taquígrafo, cajero, vendedor, librero, periodista, traductor, empleado público y comercial. Todos estos oficios supusieron un contacto con la realidad social de Uruguay que fue determinante a la hora de modelar su estilo y la esencia de su escritura. Entre 1938 y 1941 residió en Buenos Aires y en 1945 ingresó en el semanario Marcha como redactor y publicó su primer libro, La víspera indeleble, de poesía. En 1949 Benedetti avanzó en su carrera periodística con su labor en la destacada revista literaria Número, compaginando al tiempo sus tareas de crítico con una carrera imparable como escritor.

Así, en una década trepidante publicó obras como Esta mañana y otros cuentos (1949), Poemas de oficina (1956), Ida y vuelta (1958) y La tregua (1960). Ya desde 1952 comenzó a implicarse de forma destacada en las protestas contra el tratado militar de Uruguay con Estados Unidos. Su primer viaje a Europa lo hizo en 1957, como corresponsal de Marcha y El diario. De 1961 data el libro Mejor es meneallo, que agrupa sus crónicas humorísticas, firmadas con el pseudónimo de Damocles. Residió en París entre 1966 y 1967, donde trabajó como traductor y locutor para la Radio y Televisión Francesa, y luego de taquígrafo y traductor para la UNESCO. En 1968 fundó en La Habana el Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas, que dirigió hasta 1971, y encabezó el Departamento de Literatura Latinoamericana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Montevideo, entre 1971 y 1973.

En los setenta desarrolló una intensa actividad política, como dirigente del Movimiento 26 de Marzo, del que fue cofundador en 1971 y al que representó en el Frente Amplio, coalición izquierdista que alcanzó el poder en 2005. Con el golpe militar de 1973 renunció a su cargo universitario y se exilió, primero en Argentina y después en Perú, donde fue detenido, deportado y amnistiado. Se instaló en Cuba en 1976 y un año más tarde se trasladó a Madrid, donde permaneció hasta 1985, cuando, con el fin de la dictadura uruguaya, puso fin a doce años de exilio.

Entre las obras de esta época aparecen Letras del continente mestizo (1967), Inventario 70 (1970), El escritor latinoamericano y la revolución posible (1974) y Con y sin nostalgia (1977). Su obra teatral Pedro y el capitán (1979) fue representada en Madrid en 1981 y un año después aparecieron sus Cuentos y la novela Primavera con una esquina rota.

En 1984 publicó Geografías y El desexilio y otras conjeturas y tres años después, tras volver a Uruguay, se convirtió en miembro del Consejo Editor de la revista de izquierdas Brecha.

De 1985 data su colaboración con Joan Manuel Serrat en el disco El sur también existe. A partir de entonces su producción es imparable, con títulos como Despiste y franquezas (1991), La borra del café (1993), Andamios (1996) y los poemarios Mas acá del horizonte (1997) y La vida, ese paréntesis (1998). En la década siguiente aparecieron El porvenir de mi pasado (2003), Memoria y esperanza, un mensaje para los jóvenes (2004) y los poemarios El mundo que respira (2001), Existir todavía (2004) y Vivir adrede (2007), entre otros. Benedetti recibió numerosas distinciones, entre ellas la Medalla Haydee Santamaría del 30 aniversario de la Casa de las Américas en La Habana (1989) y la Medalla Gabriela Mistral del Gobierno chileno (1996). Además, el premio León Felipe de España a los valores cívicos (1997), el Iberoamericano José Martí y el Internacional italiano de Literatura La Cultura del Mar, ambos en 2001, año en que también fue nombrado "Ciudadano Ilustre de Montevideo". El escritor, doctor Honoris Causa por universidades de España, Uruguay y Argentina, enviudó en 2006 de Luz López Alegre, con quien se había casado en 1946.

En 2007 fue condecorado con la Orden Francisco de Miranda en grado de generalísimo por el Gobierno venezolano y en 2008 obtuvo el I Premio ALBA del Fondo Cultural de la Alternativa Bolivariana para las Américas en la categoría de Letras. Ese mismo año fue hospitalizado en tres ocasiones aquejado de deshidratación por una dolencia intestinal y un cuadro de infección urinaria, lo que no le impidió seguir escribiendo. En agosto de 2008 presentó Testigo de uno mismo, su último poemario, un "resumen" de su carrera que lo reafirmó como una de las piedras angulares de la poesía latinoamericana, según la escritora Sylvia Lago.

Fuente el Cultural

Usted Puede Ser lo Bueno que Quiera ser

Cuando llegué al segundo piso de la librería a la cual suelo frecuentar, quedé inmovilizada, todo aquello era un verdadero caos, libros apilados por doquier, papales y archivos por todos lados, las estanterías estaban abarrotadas de obras, pero sin ningún orden, y lo mejor de todo es que debía caminar buscando espacios libres, ya que el piso de la habitación, estaba lleno de cajas y por supuesto más y más libros.

A decir verdad, aquello fue una imagen digna de recordar, la que disfrute sin duda, ya que como no había nadie más que yo, me lancé intensamente sobre los aparadores en busca de algo que llamara mi interés. Después de dar un par de vueltas, y separar varios libros, divisé en el fondo de una estantería un pequeño libro que decía “Usted puede ser lo buena que quiera ser. El libro más vendido del mundo de Paul Arden”.

En ese momento, me pareció que aquel pequeño ejemplar prometía mucho, y por alguna razón lo compré.

En las primeras páginas, me di cuenta de que su título, estaba lejos de reflejar su contenido, sin embargo, continué, leyendo durante media hora que fue lo que me demoré en terminarlo.

La obra, escrita por el afamado Publicita, Paul Arden, es un libro dedicado al mundo de la creatividad, en otras palabras, una recopilación de las experiencias del famoso profesional, una especie de guía, para que aquellos que se desempeñan en alguna área creativa, encuentren simples pero buenos consejos, que según Arden, buscan motivar a “concebir lo inconcebible y a hacer posible lo imposible”.

Está escrito, de manera dinámica, y sencilla, donde se mezclan continuamente ejemplos de campañas publicitarias importantes, con la opinión del autor.

No puedo dejar de mencionar, que una de las cosas que más llamó mi atención, fueron las caricaturas simples y bizarras que se extienden a lo largo del texto, cuyo objetivo es reforzar los diferentes postulados.

La verdad, es que esto no lo había apreciado, hasta ahora en otros libros. Me dio la impresión que diseñador que trabajó con Arden, se sentó en su escritorio, tomó un montón de revistas, tijeras y pegamento y se dedicó a recortar las figuras que a su parecer reflejaban lo que el quería decir, y cuando no encontró algunas cosas, simplemente las dibujó, lo que no deja de ser novedoso, entretenido y creativo.

En pocas palabras, lo recomiendo, para aquellas personas cuyas labores profesionales estén relacionados con el arte de lo creatividad, ya que su experiencia en el mundo de la publicidad, además, la ilustra con anécdotas francamente interesantes, que incluyen a Victoria Beckham o Richard Avedon entre otros.

Por otro lado, aquellos, que tienen algunas dificultades en el trabajo, también pueden encontrar en estas páginas, datos para manejar aquellas situaciones que muchas veces nos provocan más de un dolor de cabeza.

A decir verdad, aquello fue una imagen digna de recordar, la que disfrute sin duda, ya que como no había nadie más que yo, me lancé intensamente sobre los aparadores en busca de algo que llamara mi interés. Después de dar un par de vueltas, y separar varios libros, divisé en el fondo de una estantería un pequeño libro que decía “Usted puede ser lo buena que quiera ser. El libro más vendido del mundo de Paul Arden”.

En ese momento, me pareció que aquel pequeño ejemplar prometía mucho, y por alguna razón lo compré.

En las primeras páginas, me di cuenta de que su título, estaba lejos de reflejar su contenido, sin embargo, continué, leyendo durante media hora que fue lo que me demoré en terminarlo.

La obra, escrita por el afamado Publicita, Paul Arden, es un libro dedicado al mundo de la creatividad, en otras palabras, una recopilación de las experiencias del famoso profesional, una especie de guía, para que aquellos que se desempeñan en alguna área creativa, encuentren simples pero buenos consejos, que según Arden, buscan motivar a “concebir lo inconcebible y a hacer posible lo imposible”.

Está escrito, de manera dinámica, y sencilla, donde se mezclan continuamente ejemplos de campañas publicitarias importantes, con la opinión del autor.

No puedo dejar de mencionar, que una de las cosas que más llamó mi atención, fueron las caricaturas simples y bizarras que se extienden a lo largo del texto, cuyo objetivo es reforzar los diferentes postulados.

La verdad, es que esto no lo había apreciado, hasta ahora en otros libros. Me dio la impresión que diseñador que trabajó con Arden, se sentó en su escritorio, tomó un montón de revistas, tijeras y pegamento y se dedicó a recortar las figuras que a su parecer reflejaban lo que el quería decir, y cuando no encontró algunas cosas, simplemente las dibujó, lo que no deja de ser novedoso, entretenido y creativo.

En pocas palabras, lo recomiendo, para aquellas personas cuyas labores profesionales estén relacionados con el arte de lo creatividad, ya que su experiencia en el mundo de la publicidad, además, la ilustra con anécdotas francamente interesantes, que incluyen a Victoria Beckham o Richard Avedon entre otros.

Por otro lado, aquellos, que tienen algunas dificultades en el trabajo, también pueden encontrar en estas páginas, datos para manejar aquellas situaciones que muchas veces nos provocan más de un dolor de cabeza.

Usted puede ser lo bueno que quiera ser, Phaidon, 127Pág,2005.

28/05/2008

miércoles, 27 de mayo de 2009

Assassini

Desde siempre, me ha gustado leer sobre los misterios que envuelve el pasado y presente de la cristiandad Por ello, cuando me encontré con el libro Assassini, el que prometía dilucidar la historia de la sociedad secreta que habría trabajado para la Iglesia Católica desde los tiempos del Papa Borgia, no puede resistir la tentación y me volqué de inmediato a su lectura.

Desde siempre, me ha gustado leer sobre los misterios que envuelve el pasado y presente de la cristiandad Por ello, cuando me encontré con el libro Assassini, el que prometía dilucidar la historia de la sociedad secreta que habría trabajado para la Iglesia Católica desde los tiempos del Papa Borgia, no puede resistir la tentación y me volqué de inmediato a su lectura.Esta novela de intriga, donde hábilmente se mezcla realidad y ficción, es el fruto de la investigación de nueve años, de su autor Thomas Gifford, quién se infiltro en los bajos fondos del Vaticano, atreviéndose a publicar parte de lo descubierto en 1990.

Corre el año 1982, el papa Calixto IV agoniza en su lecho de muerte y su sucesión desata un enfrentamiento de intereses inconfesables. Paralelamente, son asesinadas tres personas relacionadas con la Iglesia Católica, entre ellas, Sor Valentine, quién investigaba el oscuro pasado de dicha entidad. Su padre un poderoso hombre de negocios, y personaje influyente dentro de la jerarquía de la Iglesia, encomienda la investigación del crimen a su hijo Ben Driskill, ex jesuita que conoce las entrañas del Catolicismo.

De esta manera, Driskill, seguirá los pasos de la investigación que estaba llevando a cabo su hermana, e irá descubriendo la misteriosa relación que se forjó en París durante la Segunda Guerra Mundial, entre varios personajes relacionados con la Iglesia de Roma y el Nazismo alemán. Relación, que buscaba recuperar el espíritu de los Assassini, grupo de clérigos violentos y fanáticos que conocen los secretos más recónditos del Vaticano, y que no están dispuestos a permitir que nadie se interponga en sus tenebrosas maquinaciones.

Si bien es verdad que el grueso del libro, con sus más de 900 páginas, intimida en un principio al lector, el autor logra a través de una narración inteligentemente planteada, seducirlo poco a poco, hasta que éste es capturado por las redes de misterio e intriga planteadas en la obra.

La estructura de la novela hace que resulte entretenida, ya que los relatos de hoy, son intercalados con vueltas al pasado, con traslados actuales o pretéritos a otros lugares, manteniendo así, la capacidad de sorpresa del lector.

Una novela muy bien construida, que si bien utiliza un tema recurrente como lo es la Iglesia Católica, mantiene la intriga hasta el último momento. No puedo dejar de recomendar la lectura de este libro a los amantes de las novelas de misterio.

Assassini, Thomas Gifford, Planeta, 944 Pág., 1990.

El decimotercer daimon: Judas y Sophia en el Evangelio de Judas

Escrito por: Marvin Meyer

Marzo 2008

Al igual que mi colega y amiga, la profesora April DeConick, autora de The ThirteenthApostle: What the Gospel of Judas Really Says [El decimotercer apóstol: Lo que el Evangelio de Judas realmente dice], yo también leí recientemente un texto que me interesó de gran manera, pero que me hizo pensar que algo terrible se interpuso.* El texto que DeConick leyó fue una traducción del Evangelio de Judas preparado por el equipo de traductores de National Geographic, que incluía a Rodolphe Kasser, Gregor Wurst, François Gaudard y a mí mismo. El texto que yo leí fue el propio libro de DeConick, el cual plantea una interpretación revisionista del Evangelio de Judas.

En su libro, la profesora DeConick trata de corregir lo que para ella son nuestros descuidos para revelar el verdadero significado del Evangelio de Judas. Ella está convencida de que lo que ella produce apunta a un evangelio completamente diferente a cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado –un evangelio trágico que es más dysangelium que evangelium. Yo personalmente creo que la tesis del libro de la profesora DeConick –que el Evangelio de Judas es un evangelio paródico– es tanto interesante como provocativa, y en principio me mantengo abierto a un documento, antiguo o moderno, que funciona como texto trágico o hasta nihilístico. En su libro hay una serie de puntos sobre la interpretación del Evangelio de Judas, entre ellos, sus comentarios en cuanto a la crítica de sucesión apostólica en el texto, que amerita una seria consideración. Pero lo que desde un principio me molestó –y continúa molestándome– del libro de DeConick es que todo lo que sabemos acerca de los antiguos evangelios revolotea alrededor de su tesis básica. En género, el Evangelio de Judas se parece mucho a otros evangelios llamados gnósticos, y todos ellos proclaman la buena noticia de la salvación a través de la gnosis. No conozco nada que se parezca a un evangelio paródico en toda la literatura de la antigüedad y la antigüedad tardía. Antes bien, esta idea acerca de un evangelio paródico parece imponer categorías modernas y kafkianas de género a un texto antiguo –y a uno que es perfectamente comprensible bajo la luz de antiguas convenciones genéricas.

En su libro, la profesora DeConick trata de corregir lo que para ella son nuestros descuidos para revelar el verdadero significado del Evangelio de Judas. Ella está convencida de que lo que ella produce apunta a un evangelio completamente diferente a cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado –un evangelio trágico que es más dysangelium que evangelium. Yo personalmente creo que la tesis del libro de la profesora DeConick –que el Evangelio de Judas es un evangelio paródico– es tanto interesante como provocativa, y en principio me mantengo abierto a un documento, antiguo o moderno, que funciona como texto trágico o hasta nihilístico. En su libro hay una serie de puntos sobre la interpretación del Evangelio de Judas, entre ellos, sus comentarios en cuanto a la crítica de sucesión apostólica en el texto, que amerita una seria consideración. Pero lo que desde un principio me molestó –y continúa molestándome– del libro de DeConick es que todo lo que sabemos acerca de los antiguos evangelios revolotea alrededor de su tesis básica. En género, el Evangelio de Judas se parece mucho a otros evangelios llamados gnósticos, y todos ellos proclaman la buena noticia de la salvación a través de la gnosis. No conozco nada que se parezca a un evangelio paródico en toda la literatura de la antigüedad y la antigüedad tardía. Antes bien, esta idea acerca de un evangelio paródico parece imponer categorías modernas y kafkianas de género a un texto antiguo –y a uno que es perfectamente comprensible bajo la luz de antiguas convenciones genéricas.

De acuerdo con la profesora DeConick, todas las características aparentemente positivas del Evangelio de Judas deberían de ser tratadas con guiños de ojos y golpecitos de codo en las costillas. ¿No es el título “las buenas noticias” de Judas? Claro, dice DeConick, aunque en realidad son muy malas noticias para Judas. ¿Qué sobre la confesión setiana acerca de la identidad de Jesús pronunciada por Judas y solamente por Judas? Para DeConick, esto simplemente provee una divertidísima yuxtaposición entre el inteligente “malo de los malos” y los otros doce mentecatos. Y ¿cómo explicar el inicio del texto, o íncipit, que promete reveladoras conversaciones entre Jesús y Judas Iscariote? ¿Y las revelaciones privadas de Jesús a Judas, entre ellas, la revelación cosmogónica que domina la porción central del texto? ¿Y las repetidas declaraciones de Jesús acerca de que le ha revelado el misterio del reino de Dios a Judas y le ha dicho todo? En verdad, alega DeConick, todo forma parte de la maliciosa táctica de Jesús para hacerle saber a Judas qué tan malo en realidad es. Todo esto es una broma cruel, pese a que otros evangelios gnósticos presenten estos mismos elementos como la proclamación de buenas noticias gnósticas. Sí, Jesús se ríe bastante en el Evangelio de Judas, como se ríe en otros textos gnósticos, pero repite más de una vez en el evangelio que no se está riendo de Judas ni de ningún otro discípulo.

Es por eso por lo que estaba molesto y lo sigo estando. También estoy decepcionado por las acusaciones, algunas publicadas en el artículo de opinión de la profesora DeConick en diciembre de 2007 en el New York Times, que tienen que ver con el trabajo del equipo de traducción que produjo la trascripción inicial y traducción del Evangelio de Judas y otros textos del Códice Tchacos. DeConick hace referencia a nuestras “traducciones erróneas” y ofrece sus propias versiones “corregidas”, cuando de hecho ambas alternativas casi siempre se proveen en el popular libro de Judas (Evangelio de Judas) y la edición crítica del Códice Tchacos. Como DeConick debe de saber, estas no son “traducciones erróneas”, sino que representan formas alternativas de entender un texto complejo. Por ejemplo, la palabra daimon, término de derivación griega, se usa en el Evangelio de Judas dentro de una declaración en la cual Jesús llama a Judas el “decimotercer daimon”, y el término pude traducirse como “demonio”, entendido en sentido negativo, como sugiere DeConick. Pero con todas las referencias a los daimones en textos platónicos, platónicos medios, neoplatónicos, herméticos y mágicos, donde el término a menudo es imbuido con connotaciones neutrales o hasta positivas, puede fácilmente traducirse como “espíritu”, como nosotros lo tradujimos, o aún como “dios”, como las profesoras Karen King y Elaine Pagels lo tradujeron en Reading Judas: The Gospel of Judas and the Shaping of Christianity [Leyendo Judas: El Evangelio de Judas y la formación del cristianismo]. Comúnmente, se piensa que los daimones son seres intermediarios que encuentran su lugar entre los reinos divinos y humanos.

Es por eso por lo que estaba molesto y lo sigo estando. También estoy decepcionado por las acusaciones, algunas publicadas en el artículo de opinión de la profesora DeConick en diciembre de 2007 en el New York Times, que tienen que ver con el trabajo del equipo de traducción que produjo la trascripción inicial y traducción del Evangelio de Judas y otros textos del Códice Tchacos. DeConick hace referencia a nuestras “traducciones erróneas” y ofrece sus propias versiones “corregidas”, cuando de hecho ambas alternativas casi siempre se proveen en el popular libro de Judas (Evangelio de Judas) y la edición crítica del Códice Tchacos. Como DeConick debe de saber, estas no son “traducciones erróneas”, sino que representan formas alternativas de entender un texto complejo. Por ejemplo, la palabra daimon, término de derivación griega, se usa en el Evangelio de Judas dentro de una declaración en la cual Jesús llama a Judas el “decimotercer daimon”, y el término pude traducirse como “demonio”, entendido en sentido negativo, como sugiere DeConick. Pero con todas las referencias a los daimones en textos platónicos, platónicos medios, neoplatónicos, herméticos y mágicos, donde el término a menudo es imbuido con connotaciones neutrales o hasta positivas, puede fácilmente traducirse como “espíritu”, como nosotros lo tradujimos, o aún como “dios”, como las profesoras Karen King y Elaine Pagels lo tradujeron en Reading Judas: The Gospel of Judas and the Shaping of Christianity [Leyendo Judas: El Evangelio de Judas y la formación del cristianismo]. Comúnmente, se piensa que los daimones son seres intermediarios que encuentran su lugar entre los reinos divinos y humanos.

Asimismo, en la forma verbal cóptica porj= e- (46,17) se puede traducir como “separado/diferenciado para” o bien “separado/diferenciado de” en el Evangelio de Judas, a pesar de las sugerencias de la profesora DeConick. De acuerdo con el evangelio, Judas le pregunta a Jesús, “¿Cuál es la ventaja que yo he recibido? Pues me has diferenciado para –o de– esa estirpe”. El Coptic Dictionary [Diccionario cóptico] (271b-272a) de Walter E. Crum ofrece tanto “estar divido de” y “estar dividido en” (reflexionando acerca de la forma griega aphorizein [etc.] eis) como posibles significados de porj e-. Por lo que inicialmente tradujimos la frase en 46,17, la cual difiere de la habitual construcción en el texto y códice (porj ebol e-/n- = “separado/diferenciado de”), con “diferenciado para”, aunque una nota al pie en la edición crítica ofrece la traducción alterna de “diferenciado de”, y la traducción francesa de Rodolphe Kasser dice, “tu m’aies séparé de cette (présente) génération-là”. Mientras que he indicado en otro lugar que yo también me inclino cada vez más a traducir esta complicada frase cóptica como “diferenciado de”, el hecho es que ambas traducciones son posibles. Elaine Pagels y Karen King concuerdan en este punto. Una vez más, la lectura y reconstrucción del texto cóptico al final de la página 46 del Evangelio de Judas han demostrado ser algo parecido a una pesadilla, como bien lo sabe la profesora DeConick.

Desde el principio luchamos con los fragmentarios rastros de tinta en el papiro. En la primavera de 2006, hicimos nuestra traducción cóptica provisional y traducción al inglés disponible, y seguimos trabajando, en colaboración con otros profesionales, para encontrar el sentido del texto. En París, en una conferencia en La Sorbonne, a la cual asistió la profesora DeConick, y en Washington D. C., en otra conferencia a la cual también asistió, ambas a finales de otoño de 2006, distribuimos transcripciones actualizadas a todos los que deseaban ver el texto. Y en 2007 la edición crítica del Códice Tchacos apareció, con la siguiente traducción: “En los últimos días ellos a ti, y (¿que?) no ascenderás a las alturas hacia la [estirpe] sagrada”. La lectura a final de la página 46 cambió, como se podía anticipar, parcialmente fundamentada en la aportación adicional de los profesores Wolf-Peter Funk y Peter Nagel, como la pertinente nota al pie en la edición crítica lo indica. Pero seguimos con una solución de desesperación: la afirmación de que la única manera en que podemos encontrar el sentido del texto es suponer un error del escriba que tiene que ver con la omisión de algunas palabras en el texto cóptico (señaladas por los paréntesis angulares).

¿Qué es lo que DeConick considera que debemos hacer en esta ardua tarea de leer un texto cóptico terriblemente difícil? En su artículo de opinión, escribe, “Probablemente el error más egregio que encontré fue una alteración en el original cóptico. De acuerdo con la traducción de National Geographic, el ascenso de Judas a la estirpe sagrada estaría maldito. Pero queda claro que la transcripción de los eruditos alteró el original cóptico, el cual eliminó una negativa de la oración original”. Pocas veces existe una acusación tan mordaz que uno puede hacer en contra de sus colegas: que de forma deliberada alteramos el texto cóptico para satisfacer nuestros propios propósitos, y dificultar la búsqueda erudita de comprensión. Nada podría estar más alejado de la verdad, y cualquier persona que nos ha observado a nosotros y a nuestro trabajo, incluso la profesora DeConick, lo sabe. Sólo puedo esperar que, dada la oportunidad, la profesora DeConick estuviera dispuesta a retirar la acusación difamatoria que por alguna razón salió mal. Ahora la misma acusación ha sido recogida por The National Review, que repite la crítica de la profesora DeConick. Es así como, desgraciadamente, los comentarios calumniosos se van esparciendo. En The Thirteenth Apostle, DeConick ofrece una conjetura sobre cómo llegamos a esa primera lectura, adivinando que adoptamos una abreviatura no avalada de un verbo griego. No recuerdo nada que se le parezca. Por tanto, llamé a Gregor Wurst en Augsburg, y me aseguró que acababa de contactar a DeConick para decirle que había malentendido nuestra decisión de traducción, la cual estaba basada en un idioma cóptico normal encontrado en el diccionario de Crum. Pero ahora eso también ya fue publicado.

Desde el principio luchamos con los fragmentarios rastros de tinta en el papiro. En la primavera de 2006, hicimos nuestra traducción cóptica provisional y traducción al inglés disponible, y seguimos trabajando, en colaboración con otros profesionales, para encontrar el sentido del texto. En París, en una conferencia en La Sorbonne, a la cual asistió la profesora DeConick, y en Washington D. C., en otra conferencia a la cual también asistió, ambas a finales de otoño de 2006, distribuimos transcripciones actualizadas a todos los que deseaban ver el texto. Y en 2007 la edición crítica del Códice Tchacos apareció, con la siguiente traducción: “En los últimos días ellos a ti, y (¿que?) no ascenderás a las alturas hacia la [estirpe] sagrada”. La lectura a final de la página 46 cambió, como se podía anticipar, parcialmente fundamentada en la aportación adicional de los profesores Wolf-Peter Funk y Peter Nagel, como la pertinente nota al pie en la edición crítica lo indica. Pero seguimos con una solución de desesperación: la afirmación de que la única manera en que podemos encontrar el sentido del texto es suponer un error del escriba que tiene que ver con la omisión de algunas palabras en el texto cóptico (señaladas por los paréntesis angulares).

¿Qué es lo que DeConick considera que debemos hacer en esta ardua tarea de leer un texto cóptico terriblemente difícil? En su artículo de opinión, escribe, “Probablemente el error más egregio que encontré fue una alteración en el original cóptico. De acuerdo con la traducción de National Geographic, el ascenso de Judas a la estirpe sagrada estaría maldito. Pero queda claro que la transcripción de los eruditos alteró el original cóptico, el cual eliminó una negativa de la oración original”. Pocas veces existe una acusación tan mordaz que uno puede hacer en contra de sus colegas: que de forma deliberada alteramos el texto cóptico para satisfacer nuestros propios propósitos, y dificultar la búsqueda erudita de comprensión. Nada podría estar más alejado de la verdad, y cualquier persona que nos ha observado a nosotros y a nuestro trabajo, incluso la profesora DeConick, lo sabe. Sólo puedo esperar que, dada la oportunidad, la profesora DeConick estuviera dispuesta a retirar la acusación difamatoria que por alguna razón salió mal. Ahora la misma acusación ha sido recogida por The National Review, que repite la crítica de la profesora DeConick. Es así como, desgraciadamente, los comentarios calumniosos se van esparciendo. En The Thirteenth Apostle, DeConick ofrece una conjetura sobre cómo llegamos a esa primera lectura, adivinando que adoptamos una abreviatura no avalada de un verbo griego. No recuerdo nada que se le parezca. Por tanto, llamé a Gregor Wurst en Augsburg, y me aseguró que acababa de contactar a DeConick para decirle que había malentendido nuestra decisión de traducción, la cual estaba basada en un idioma cóptico normal encontrado en el diccionario de Crum. Pero ahora eso también ya fue publicado.

La profesora DeConick admite que su tesis sobre Judas Iscariote en el Evangelio de Judas depende en gran medida de la declaración de Jesús que dice que Judas es el “decimotercer daimon”, destinado a gobernar sobre el decimotercer aeon o reino. La palabra daimon aparece sólo una vez en las páginas existentes del Evangelio de Judas y el Códice Tchacos. El profesor Antti Marjanen apunta que, “Dado a que la palabra daimon sólo aparece una sola vez en todo el texto, la interpretación debe llevarse a cabo con cautela. Aun si se toma como referencia negativa, no significa necesariamente que es la última caracterización de Judas en el texto”. Obviamente no hay ninguna demonología desarrollada en el Evangelio de Judas; de hecho, aun los gobernadores malévolos, Nebro y Saklas, no son llamados demonios en el Evangelio de Judas sino ángeles (angeloi). DeConick explica las referencias del decimotercero, el decimotercer daimon, y el decimotercer aeon, al apuntar las referencias sobre los trece aeons y el dios de los trece aeons –el demiurgo, el creador del mundo mortal debajo– en el Holy Book of the Great Invisible Spirit and Zostrianos [Libro sagrado del gran espíritu invisible y Zostrianos] de la biblioteca Nag Hammadi. También menciona los trece reinos de Revelation of Adam [La revelación de Adán], otro texto de Nag Hammadi, a pesar de que en este texto la naturaleza del decimotercer reino es oscura. Basándose en esta evidencia limitada, DeConick llega a conclusiones exageradas: que en el Evangelio de Judas, Judas Iscariote es un demonio maligno, un lacayo del demiurgo Yaldabaoth, quien se encuentra en la cama con Yaldabaoth y está destinado a permanecer en el decemotercer aeon con Yaldabaoth el megalómano de ahí en adelante. ¡Pobre Judas! Recibe toda la información en el Evangelio de Judas, pero al final permanece un pobre diablo.

La profesora DeConick no menciona en su libro ninguna referencia adicional citada por la profesora Pagels en una junta de la Society of Biblical Literature, efectuada en San Diego, en noviembre de 2007. En otro texto de Nag Hammadi, titulado Marsanes, un escenario celestial denominado “el decimotercer sello” es la morada del “silencioso desconocido”, es decir, el Dios más alto. Este “decimotercer” reino es muy distinto del lugar imaginado por DeConick, un espantoso ámbito compartido por el demiurgo y su contraparte demoníaca. Por desgracia, Marsanes no tuvo lugar en el libro de DeConick –por lo que tampoco su “decimotercer apóstol” pudo llegar al cielo de Marsanes.

La profesora DeConick no menciona en su libro ninguna referencia adicional citada por la profesora Pagels en una junta de la Society of Biblical Literature, efectuada en San Diego, en noviembre de 2007. En otro texto de Nag Hammadi, titulado Marsanes, un escenario celestial denominado “el decimotercer sello” es la morada del “silencioso desconocido”, es decir, el Dios más alto. Este “decimotercer” reino es muy distinto del lugar imaginado por DeConick, un espantoso ámbito compartido por el demiurgo y su contraparte demoníaca. Por desgracia, Marsanes no tuvo lugar en el libro de DeConick –por lo que tampoco su “decimotercer apóstol” pudo llegar al cielo de Marsanes.

DeConick tampoco incluye en The Thirteenth Apostle ningún paralelismo específico a la frase “decimotercer aeon, uno de los términos claves en el Evangelio de Judas –y un término que aparece de manera prominente en otro texto gnóstico que se ha conocido desde hace mucho tiempo. De hecho, el “decimotercer aeon” aparece más de cuarenta veces en Pistis Sophia (y también se encuentra en el Libros de Jeu), donde se construye como un “lugar de rectitud” localizado encima de los doce aeons y hogar celestial de veinticuatro lumbreras –incluyendo a Sophia, quien llama al decimotercer aeon “mi morada”. En la literatura de la antigüedad y de la antigüedad tardía, el decimotercer reino puede ocupar un lugar justo arriba de los doce (los cuales a menudo son considerados los signos del zodiaco), en la frontera del infinito –un lugar, puede ser, entre el mundo de la mortalidad en la tierra y el mundo divino en las alturas. Algunas veces, como en Marsanes, el decimotercer reino puede ser tomado con un escenario donde las deidades trascendentes habitan. De acuerdo aon la versión del mito de Pistis Sophia, Sophia, esforzándose por ascender a la luz de las alturas, es engañada y baja del decimotercer aeon descendiendo a través de los doce aeons hacia el “caos” inferior. En ese mundo es oprimida, y los que mandaban el mundo, entre ellos Yaldabaoth, con cara de león, buscan robarle su luz interior. Por un tiempo, no la dejan abandonar el lugar de su opresión. En palabras de Pistis Sophia, las cohortes de Authades, el arrogante, “me han rodeado, y se han regocijada sobre mí, y me han oprimido mucho, sin mi consentimiento; y han huido, y me han dejado y no han sido misericordiosos conmigo. Volvieron y me tentaron, y me oprimieron con gran tiranía; rechinaron sus dientes y querían despojarme de mi luz interior por completo”. En medio de sus sufrimientos, Pistis Sophia –la sabiduría de Dios debilitada y lánguida en este mundo, reflejo del alma de los gnósticos atrapados ahí abajo– clama por su salvación, y finalmente su grito es escuchado: “Ahora en este tiempo, sálvame, para que pueda regocijarme, porque quiero (o, amo) el decimotercer aeon, el lugar de rectitud. Y diré todo el tiempo, Que la luz de Jeu, tu ángel, dé más luz. Y mi lengua cantará alabanzas para ti en tu conocimiento, todo el tiempo que esté en el decimoterceer aeon” (1.50, Schmidt-MacDermot).

En otras palabras, Sophia viene del decimotercer reino en las alturas; es separada de ese reino y por él para usar el lenguaje del Evangelio de Judas; y está destinada a regresar a ese lugar otra vez. Mientras que aquí abajo, además, se refiere a sí misma con otro término que resuena con la representación de Judas en el Evangelio de Judas: se refiere a sí misma como daimon. En su cuarto arrepentimiento, Sophia lamenta su destino al decir, “Me he convertido en un demonio (daimon) peculiar, que habita en materia y que carece de luz. Y me he convertido en algo parecido a una contraparte espiritual (antimimon ’empn(eum)a) la cual se encuentra dentro de un cuerpo material, en el cual no hay poder de luz” (1.39, Schmidt-MacDermot). De nuevo, en su duodécimo arrepentimiento, Sophia lamenta: “Se han llevado mi luz y mi poder, y mi poder se desmorona dentro de mí, y no he podido pararme derecha en medio de ellos; me he convertido en algo semejante a materia que ha caído; he sido arrojada a este lado y el otro, como un demonio que se encuentra en el aire” (1.55, Schmidt-MacDermot). La palabra usada para “demonio” aquí es refsoor, el equivalente cóptico de la palabra griega daimonion.

Por lo tanto, de una forma que establece un paralelo cercano con la representación de Judas Iscariote en el Evangelio de Judas, Sophia, en Pistis Sophia es comparada con un daimon, tal vez como un ser intermediario; es perseguida por los gobernantes de los doce aeons; y aunque esté separada por mucho tiempo de él, regresará a su lugar en “el decimotercer aeon, el lugar de la rectitud”. Esas son las buenas noticias de Sophia en Pistis Sophia.

Pistis Sophia, entonces, plantea cuestiones fundamentales acerca del entendimiento de DeConick sobre Judas –y de cualquier entendimiento negativo de Judas– en el Evangelio de Judas. Más que funcionar como un buen amigo de Yaldabaoth, como propone DeConick, Judas puede considerarse, bajo la luz de Pistis Sophia, como la viva imagen de Sophia. (Sophia, o sabiduría, es referida una vez en las páginas existentes del Evangelio de Judas, en 44,4 en una sección fragmentaria, como “sabiduría corruptible” o “Sophia corruptible”). Resulta que justo este tipo de vínculo entre Judas y Sophia ya había sido establecido por los gnósticos en el siglo II, como nos informa Ireneo de Lyon –en un pasaje que DeConick menciona en su libro (pero sin hacer referencia a Pistis Sophia y sin advertir las implicaciones para el Evangelio de Judas; yo hice lo mismo en mi propio libro Judas). De acuerdo con Ireneo en su Adeversus haereses [Contra las herejías], ciertos gnósticos valentinianos, quienes debieron haber enunciado sus creencias alrededor del mismo tiempo en el siglo II, cuando el Evangelio de Judas se componía y leía, estableció una conexión cercana con el sufrimiento de Sophia y la pasión de Judas –ambos conectados, dice Ireneo, con el número doce, con Judas numerado como el duodécimo y último discípulo en el círculo de doce y Sophia numerada como el duodécimo aeon.

Ireneo argumenta en contra de los gnósticos valentinianos de esta forma, desde su perspectiva protoortodoxa: “Otra vez, en cuanto a su afirmación de que la pasión del duodécimo aeon fue probada a través de la conducta de Judas, ¿cómo es posible que Judas sea comparado con este aeon como emblema de él –él, quien fue expulsado del número del doce, y nunca más fue restaurado? A ese aeon, cuyo tipo se asemeja a Judas, después de separarse de su Enthymesis (pensamiento, reflexión), le restituyeron su antigua posición; pero Judas fue despojado de su cargo y expulsado mientras que Matías fue ordenado en su lugar. Deberían, entonces, mantener que el duodécimo aeon fue expulsado del Pléroma (la plenitud celestial de lo divino), y que otro se produjo o fue enviado para tomar su lugar; si es que es señalado en Judas. Además nos dicen que fue el aeon mismo quien sufrió, pero Judas fue el traidor, no el sufridor. Aún ellos mismos reconocen que fue el Cristo sufridor, y no Judas, quien soportó la pasión. ¿Cómo, entonces, pudo Judas, el traidor de quien tuvo que sufrir para nuestra salvación, ser el tipo e imagen del aeon que sufrió?” (2.20, ANF).

Ireneo –quien sabía de la existencia de un texto llamado Evangelio de Judas– admite que en el siglo II habían unos gnósticos que comparaban a Judas con Sophia y estaban convencidos de que Judas era “el tipo e imagen del aeon que sufrió”. (A propósito, también declara, un poco antes de su referencia al Evangelio de Judas, que unos gnósticos declararon que después de la resurrección, Cristo, quien estaba ligado a Sophia, ascendió a la mano derecha de Yaldabaoth para un propósito completamente positivo: ayudar en la salvación de las almas). Este reconocimiento de Ireneo, combinado con las similitudes cercanas en tema y terminología en las presentaciones de Judas y Sophia en el Evangelio de Judas y Pistis Sophia (y los Libros de Jeu), permite formular una poderosa conclusión en cuanto al papel de Judas Iscariote en el Evangelio de Judas. Yo propongo que entre ciertos gnósticos del siglo II, entre ellos algunos valentinianos y aquellos que escribieron y usaron el Evangelio de Judas, la figura de Judas podía haberse presentado en términos que guardan semejanza con la figura de Sophia, y el relato de Judas en el Evangelio de Judas debe de ser leído prestando atención a los elementos de la caída, pasión, dolor y redención de la sabiduría de Dios.

Como Sophia en otros textos y tradiciones, Judas en el Evangelio de Judas es “separado de” los reinos divinos en las alturas, a pesar de que sabe y profesa los misterios de lo divino y el origen del salvador; atraviesa el dolor y la persecución como un daimon confinado a este mundo terrenal; es iluminado con revelaciones “que ningún humano verá jamás”; y finalmente se dice que está en camino, como Sophia, al decimotercer aeon de tradición gnóstica.

La historia de Judas, como la historia de Sophia, hace recordar la historia del alma de cualquier gnóstico que habita este mundo y añora la trascendencia. El Evangelio de Judas puede ser entendido para representar a Judas como el tipo e imagen de Sophia y de los gnósticos, y el texto revela cómo puede ser alcanzada la salvación –no, se enfatiza, a través de la teología de la cruz y de la experiencia del sacrificio (como Karen King y Elaine Pagels demuestran con tanta claridad), sino, al contrario, a través de la gnosis y el entendimiento de la naturaleza de lo divino y la presencia de lo divino en las vidas internas de la gente de conocimiento.

Sin duda, esta interpretación del Evangelio de Judas cuestiona muchos de los principios centrales de un argumento que sostiene que el texto debe de ser visto como un evangelio paródico o un evangelio trágico. De todas formas, un número de incertidumbres permanecerán mientras que las lagunas de la porción superior de las páginas 55-58 del Evangelio de Judas, con el relato de la conclusión de la historia de Jesús y Judas, permanezcan sin resolver. Además, indiscutiblemente, hay espacio para una aproximación del texto más matizada, una que tome en serio las diversas características de este complejo documento. Sospecho que, en el futuro, la figura de Judas Iscariote en el Evangelio de Judas será interpretada al buen estilo hegeliano –y bajo la luz de tales textos paralelos citados aquí– como un personaje ni completamente positivo ni completamente demoníaco, sino más bien como una figura, como Sophia y cualquier gnóstico, que se encuentra enredada en este mundo de mortalidad pero aun así se esfuerza por obtener gnosis e iluminación. Hasta tal punto hay espacio para que los aspectos de una interpretación revisionista, como la de DeConick y otros, se unan con las características positivas del Evangelio de Judas, para así dar una aproximación equilibrada del texto. Después de todo, Judas, como Sophia, se encuentra atrapado entre los mundos de mortalidad e inmortalidad mientras busca la liberación, y el Evangelio de Judas muestra cómo la liberación puede ser alcanzada. De este modo, la evidencia del Evangelio de Judas junto con el entendimiento obtenido de Marsanes, Pistis Sophia, y los Libros de Jeu y de Ireneo de Lyon, pueden proveer una nueva serie de perspectivas sobre Judas y Sophia en la literatura gnóstica del siglo II. Sin embargo, lo que queda claro es que el mensaje místico del Evangelio de Judas, tan matizado como esté, continúa siendo una noticia sumamente buena, desde un punto de vista gnóstico, la mejor noticia del mundo. Al final, la gnosis –y la sabiduría– triunfan.

*Deseo reconocer la significativa contribución de Jonathan Meyer a la formulación final del argumento presentado en este artículo.

En otras palabras, Sophia viene del decimotercer reino en las alturas; es separada de ese reino y por él para usar el lenguaje del Evangelio de Judas; y está destinada a regresar a ese lugar otra vez. Mientras que aquí abajo, además, se refiere a sí misma con otro término que resuena con la representación de Judas en el Evangelio de Judas: se refiere a sí misma como daimon. En su cuarto arrepentimiento, Sophia lamenta su destino al decir, “Me he convertido en un demonio (daimon) peculiar, que habita en materia y que carece de luz. Y me he convertido en algo parecido a una contraparte espiritual (antimimon ’empn(eum)a) la cual se encuentra dentro de un cuerpo material, en el cual no hay poder de luz” (1.39, Schmidt-MacDermot). De nuevo, en su duodécimo arrepentimiento, Sophia lamenta: “Se han llevado mi luz y mi poder, y mi poder se desmorona dentro de mí, y no he podido pararme derecha en medio de ellos; me he convertido en algo semejante a materia que ha caído; he sido arrojada a este lado y el otro, como un demonio que se encuentra en el aire” (1.55, Schmidt-MacDermot). La palabra usada para “demonio” aquí es refsoor, el equivalente cóptico de la palabra griega daimonion.

Por lo tanto, de una forma que establece un paralelo cercano con la representación de Judas Iscariote en el Evangelio de Judas, Sophia, en Pistis Sophia es comparada con un daimon, tal vez como un ser intermediario; es perseguida por los gobernantes de los doce aeons; y aunque esté separada por mucho tiempo de él, regresará a su lugar en “el decimotercer aeon, el lugar de la rectitud”. Esas son las buenas noticias de Sophia en Pistis Sophia.

Pistis Sophia, entonces, plantea cuestiones fundamentales acerca del entendimiento de DeConick sobre Judas –y de cualquier entendimiento negativo de Judas– en el Evangelio de Judas. Más que funcionar como un buen amigo de Yaldabaoth, como propone DeConick, Judas puede considerarse, bajo la luz de Pistis Sophia, como la viva imagen de Sophia. (Sophia, o sabiduría, es referida una vez en las páginas existentes del Evangelio de Judas, en 44,4 en una sección fragmentaria, como “sabiduría corruptible” o “Sophia corruptible”). Resulta que justo este tipo de vínculo entre Judas y Sophia ya había sido establecido por los gnósticos en el siglo II, como nos informa Ireneo de Lyon –en un pasaje que DeConick menciona en su libro (pero sin hacer referencia a Pistis Sophia y sin advertir las implicaciones para el Evangelio de Judas; yo hice lo mismo en mi propio libro Judas). De acuerdo con Ireneo en su Adeversus haereses [Contra las herejías], ciertos gnósticos valentinianos, quienes debieron haber enunciado sus creencias alrededor del mismo tiempo en el siglo II, cuando el Evangelio de Judas se componía y leía, estableció una conexión cercana con el sufrimiento de Sophia y la pasión de Judas –ambos conectados, dice Ireneo, con el número doce, con Judas numerado como el duodécimo y último discípulo en el círculo de doce y Sophia numerada como el duodécimo aeon.

Ireneo argumenta en contra de los gnósticos valentinianos de esta forma, desde su perspectiva protoortodoxa: “Otra vez, en cuanto a su afirmación de que la pasión del duodécimo aeon fue probada a través de la conducta de Judas, ¿cómo es posible que Judas sea comparado con este aeon como emblema de él –él, quien fue expulsado del número del doce, y nunca más fue restaurado? A ese aeon, cuyo tipo se asemeja a Judas, después de separarse de su Enthymesis (pensamiento, reflexión), le restituyeron su antigua posición; pero Judas fue despojado de su cargo y expulsado mientras que Matías fue ordenado en su lugar. Deberían, entonces, mantener que el duodécimo aeon fue expulsado del Pléroma (la plenitud celestial de lo divino), y que otro se produjo o fue enviado para tomar su lugar; si es que es señalado en Judas. Además nos dicen que fue el aeon mismo quien sufrió, pero Judas fue el traidor, no el sufridor. Aún ellos mismos reconocen que fue el Cristo sufridor, y no Judas, quien soportó la pasión. ¿Cómo, entonces, pudo Judas, el traidor de quien tuvo que sufrir para nuestra salvación, ser el tipo e imagen del aeon que sufrió?” (2.20, ANF).

Ireneo –quien sabía de la existencia de un texto llamado Evangelio de Judas– admite que en el siglo II habían unos gnósticos que comparaban a Judas con Sophia y estaban convencidos de que Judas era “el tipo e imagen del aeon que sufrió”. (A propósito, también declara, un poco antes de su referencia al Evangelio de Judas, que unos gnósticos declararon que después de la resurrección, Cristo, quien estaba ligado a Sophia, ascendió a la mano derecha de Yaldabaoth para un propósito completamente positivo: ayudar en la salvación de las almas). Este reconocimiento de Ireneo, combinado con las similitudes cercanas en tema y terminología en las presentaciones de Judas y Sophia en el Evangelio de Judas y Pistis Sophia (y los Libros de Jeu), permite formular una poderosa conclusión en cuanto al papel de Judas Iscariote en el Evangelio de Judas. Yo propongo que entre ciertos gnósticos del siglo II, entre ellos algunos valentinianos y aquellos que escribieron y usaron el Evangelio de Judas, la figura de Judas podía haberse presentado en términos que guardan semejanza con la figura de Sophia, y el relato de Judas en el Evangelio de Judas debe de ser leído prestando atención a los elementos de la caída, pasión, dolor y redención de la sabiduría de Dios.

Como Sophia en otros textos y tradiciones, Judas en el Evangelio de Judas es “separado de” los reinos divinos en las alturas, a pesar de que sabe y profesa los misterios de lo divino y el origen del salvador; atraviesa el dolor y la persecución como un daimon confinado a este mundo terrenal; es iluminado con revelaciones “que ningún humano verá jamás”; y finalmente se dice que está en camino, como Sophia, al decimotercer aeon de tradición gnóstica.

La historia de Judas, como la historia de Sophia, hace recordar la historia del alma de cualquier gnóstico que habita este mundo y añora la trascendencia. El Evangelio de Judas puede ser entendido para representar a Judas como el tipo e imagen de Sophia y de los gnósticos, y el texto revela cómo puede ser alcanzada la salvación –no, se enfatiza, a través de la teología de la cruz y de la experiencia del sacrificio (como Karen King y Elaine Pagels demuestran con tanta claridad), sino, al contrario, a través de la gnosis y el entendimiento de la naturaleza de lo divino y la presencia de lo divino en las vidas internas de la gente de conocimiento.

Sin duda, esta interpretación del Evangelio de Judas cuestiona muchos de los principios centrales de un argumento que sostiene que el texto debe de ser visto como un evangelio paródico o un evangelio trágico. De todas formas, un número de incertidumbres permanecerán mientras que las lagunas de la porción superior de las páginas 55-58 del Evangelio de Judas, con el relato de la conclusión de la historia de Jesús y Judas, permanezcan sin resolver. Además, indiscutiblemente, hay espacio para una aproximación del texto más matizada, una que tome en serio las diversas características de este complejo documento. Sospecho que, en el futuro, la figura de Judas Iscariote en el Evangelio de Judas será interpretada al buen estilo hegeliano –y bajo la luz de tales textos paralelos citados aquí– como un personaje ni completamente positivo ni completamente demoníaco, sino más bien como una figura, como Sophia y cualquier gnóstico, que se encuentra enredada en este mundo de mortalidad pero aun así se esfuerza por obtener gnosis e iluminación. Hasta tal punto hay espacio para que los aspectos de una interpretación revisionista, como la de DeConick y otros, se unan con las características positivas del Evangelio de Judas, para así dar una aproximación equilibrada del texto. Después de todo, Judas, como Sophia, se encuentra atrapado entre los mundos de mortalidad e inmortalidad mientras busca la liberación, y el Evangelio de Judas muestra cómo la liberación puede ser alcanzada. De este modo, la evidencia del Evangelio de Judas junto con el entendimiento obtenido de Marsanes, Pistis Sophia, y los Libros de Jeu y de Ireneo de Lyon, pueden proveer una nueva serie de perspectivas sobre Judas y Sophia en la literatura gnóstica del siglo II. Sin embargo, lo que queda claro es que el mensaje místico del Evangelio de Judas, tan matizado como esté, continúa siendo una noticia sumamente buena, desde un punto de vista gnóstico, la mejor noticia del mundo. Al final, la gnosis –y la sabiduría– triunfan.

*Deseo reconocer la significativa contribución de Jonathan Meyer a la formulación final del argumento presentado en este artículo.

Fuente: National Geographic

27/05/2009

martes, 26 de mayo de 2009

El Extranjero sin Prejuicios

Andrés Neuman recoge el premio Alfaguara de novela por 'El viajero del siglo'

"Durante buena parte del siglo pasado, la mejor literatura latinoamericana se sintió obligada a retratarse a sí misma. Como si se mirase a través de lo que otros esperaban ver en ella. ¿Qué ha cambiado hoy? Quizás el abandono del propósito de encarnar determinadas esencias nacionales y políticas. Las primeras tienen que ver con la idea de patria y exilio en su sentido ortodoxo. Las segundas, con cierta forma de entender el compromiso político. Que no se está perdiendo, sino reformulando".

Así retrató esta mañana Andrés Neuman a su propia generación literaria. Lo hizo durante el discurso de recepción del premio Alfaguara en la sede del grupo Santillana. Este año los 175.000 dólares del galardón (unos 134.000 euros) fueron para su novela El viajero del siglo, un relato ambientado en un pueblo imaginario de la Alemania de principios del siglo XIX. Allí recala un viajero que se ve envuelto en una historia de amor y en una serie de enredos inquietantes que le impiden abandonar el lugar. Neuman describió su novela con una referencia a Luis Buñuel: "Un Ángel exterminador a escala europea".

Nacido en Buenos Aires en 1977 pero afincado en Granada desde los 14 años, Neuman recibió el premio en presencia de la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde y de manos de Ignacio Polanco, presidente del grupo PRISA (empresa editorial de EL PAÍS). En su discurso, el escritor reveló que fue El viaje de invierno, de Franz Schubert, la primera inspiración para su novela, dedicada a su madre, violinista, fallecida durante la redacción del libro.

El escritor hispanoargentino apeló a su condición de inmigrante en Europa e hijo de descendientes de inmigrantes europeos en América para hablar del cosmopolitismo y la falta de prejuicios de su generación: "La literatura en español puede aspirar, al igual que otras grandes literaturas (como la norteamericana) u otras lenguas (como el francés o el alemán), a simbolizar cualquier espacio, a ser una metonimia del mundo. Puede que, desde los años 90, la sensación de muchos nuevos autores sea esa: el desprejuicio territorial. Esto lo han reflejado situando sus historias en lugares remotos, o bien proyectando una mirada extranjera sobre lugares teóricamente propios".

La gran calidad del discurso del poeta y narrador (ganador del premio Hiperión de poesía y finalistas del Herralde y el Primavera de narrativa) fue el objeto de la mayoría de los comentarios del aperitivo que siguió a la entrega del cheque y de la escultura de Martín Chirino que acredita a Neuman como ganador del Alfaguara de este año. Además de miembros del jurado como Luis Goytisolo, Gonzalo Suárez y Carlos Franz, a la entrega del premio acudieron los académicos Luis Mateo Díez y José María Merino, así como escritores de diversas generaciones: de José María Guelbenzu a Elena Medel pasando por Ian Gibson, Lucía Etxebarría, Luisgé Martín o Ana Merino. No faltó Erika Martínez, pareja del ganador y recién galardonada a su vez con el Primer Premio de Poesía Joven de Radio Nacional de España por el libro Color carne, recién editado por Pre-Textos.

Nacido en Buenos Aires en 1977 pero afincado en Granada desde los 14 años, Neuman recibió el premio en presencia de la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde y de manos de Ignacio Polanco, presidente del grupo PRISA (empresa editorial de EL PAÍS). En su discurso, el escritor reveló que fue El viaje de invierno, de Franz Schubert, la primera inspiración para su novela, dedicada a su madre, violinista, fallecida durante la redacción del libro.

El escritor hispanoargentino apeló a su condición de inmigrante en Europa e hijo de descendientes de inmigrantes europeos en América para hablar del cosmopolitismo y la falta de prejuicios de su generación: "La literatura en español puede aspirar, al igual que otras grandes literaturas (como la norteamericana) u otras lenguas (como el francés o el alemán), a simbolizar cualquier espacio, a ser una metonimia del mundo. Puede que, desde los años 90, la sensación de muchos nuevos autores sea esa: el desprejuicio territorial. Esto lo han reflejado situando sus historias en lugares remotos, o bien proyectando una mirada extranjera sobre lugares teóricamente propios".

La gran calidad del discurso del poeta y narrador (ganador del premio Hiperión de poesía y finalistas del Herralde y el Primavera de narrativa) fue el objeto de la mayoría de los comentarios del aperitivo que siguió a la entrega del cheque y de la escultura de Martín Chirino que acredita a Neuman como ganador del Alfaguara de este año. Además de miembros del jurado como Luis Goytisolo, Gonzalo Suárez y Carlos Franz, a la entrega del premio acudieron los académicos Luis Mateo Díez y José María Merino, así como escritores de diversas generaciones: de José María Guelbenzu a Elena Medel pasando por Ian Gibson, Lucía Etxebarría, Luisgé Martín o Ana Merino. No faltó Erika Martínez, pareja del ganador y recién galardonada a su vez con el Primer Premio de Poesía Joven de Radio Nacional de España por el libro Color carne, recién editado por Pre-Textos.

Fuente: Diario El País

26/05/2009

Nuevo Libro de Francisco Rubiales

Bajo el título de 'Periodistas sometidos: los perros del poder', Francisco Rubiales, presidente del grupo Euromedia Comunicación y la Fundación Tercer Milenio, hace un ejercicio crítico sobre la profesión y señala los inumerables vicios de esta. Rubiales resalta la figura del periodista de investigación crítico con el poder, aquel que además del reconocimiento público, consigue destapar grandes escándolos como fueron en su el Watergate o la matanza de My Lai en Vietnam.

Un libro sobre verdades en el periodismo y crítico con posturas conformistas.

El prólogo ha sido redactado por el académico Luis María Ansón.

Un libro sobre verdades en el periodismo y crítico con posturas conformistas.

El prólogo ha sido redactado por el académico Luis María Ansón.

26/05/2009

A Sangre Fría

Recuerdo que hace ya bastantes años, me encontraba cursando mi primer año en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, cuando en una de mis clases, la profesora del ramo, Rose Marie, a la que nunca olvidaré por sus sabios consejos, indicó a la clase, que debíamos leer el libro a Sangre Fría, de Truman Capote.

Recuerdo que hace ya bastantes años, me encontraba cursando mi primer año en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, cuando en una de mis clases, la profesora del ramo, Rose Marie, a la que nunca olvidaré por sus sabios consejos, indicó a la clase, que debíamos leer el libro a Sangre Fría, de Truman Capote.Recuerdo, que se provocó un revuelo en el aula, ya que muchos de mis compañeros, ya habían leído la obra, me sentí intrigada, ya que este libro había fundado el Movimiento conocido como “Nonfiction Novel, expresión que acuñó el autor para explicar, que había escrito como si fuese una novela pero, en lugar de sacar los personajes y las situaciones de su imaginación, los había tomado de la vida real.

Recuerdo que ese día, lo primero que hice fue dirigirme a la librería compré el libro y me senté en las afueras del recinto y comencé a leer, fue tanto así, que en un día lo terminé.

Vamos ahora a la historia de la obra; todo comenzó, un día de noviembre de 1959, cuando Truman Capote, leyó en el New York Time, la noticia que cambiaría para siempre la historia de la literatura. En pequeño pueblo de Kansas, llamado Holcomb, los cuatro miembros de la familia Clutter, habían sido salvajemente asesinados en su casa. Los crímenes eran, aparentemente, inmotivados, y no se encontraron claves que permitieran identificar a los asesinos. Esta situación, llamó profundamente la atención de Capote, quién decidió de inmediato trasladarse a Kansas, para comenzar sus investigaciones y escribir en un principio un reportaje, el que posteriormente se trasformaría en novela.

Durante más de cinco años, el autor se dedicó pacientemente a recopilar la mayor cantidad de antecedentes del caso; pero cuando ya tenía la información para casi la mitad de su libro, la policía de Kansas, da a conocer que los asesinos habían sido identificados como Perry Smith y Dick Hitckock.

Si duda, esto provocó que Capote quisiera conocer a fondo la historia de estas dos personas, sobre las que tanto había especulado. Por ello, decidió, realizarles una serie de entrevistas en la cárcel, estableciendo con ellos, una amistad que finalizaría abruptamente con la muerte de ambos asesinos en la horca.

La novela, es una excelente mezcla de técnicas literarias y periodísticas, un trabajo minucioso de investigación, de exquisitos detalles que trasladan al lector a Holcomb, trasformándolo en uno más de sus habitantes, de manera que siente y vive minuto a minuto el ambiente de desconcierto y pánico.

Es si duda, destacable la forma en que Capote estructuró los personajes, humanizándolos a tal grado, que es imposible que el lector no genere un sentimiento de cercanía con las víctimas del crimen, y también con los asesinos.

El estilo de Capote, y su sensibilidad para captar la realidad y la precisión y la validez para hacerlo quedan plasmados en “A sangre fría”, y esto es lo que lo convierte en una obra periodística y literaria clásica y que en algún minuto de la vida se debe leer.

A Sangre Fría, Truman Capote, Anagrama,440Pág, 1966

25/05/2009

domingo, 24 de mayo de 2009

viernes, 22 de mayo de 2009

Nueva York se rinde a García Márquez

Una jornada llena de arte, música y teatro ensalzó hoy en Nueva York el genio y la obra del escritor colombiano y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, a iniciativa de la organización A point in Time. Bajo el título de "Gabriel García Márquez Work & Origin" se ha puesto en marcha una iniciativa para dar a conocer la nueva entidad cultural neoyorquina "A point in Time", dirigida por la francesa Florence Wack, y que pretende divulgar la cultura latinoamericana entre la sociedad estadounidense

El evento abrió con la muestra de una exposición de ochenta serigrafías que reproducen el conocido retrato de frente de García Márquez en varios colores, y que son obra del artista colombiano Juan Celi, que trabaja desde hace ocho años en el arte digital. "Hemos elegido a Celi para este evento, porque creemos que es una excelente oportunidad para que los neoyorquinos conozcan la obra de un joven artista colombiano que no había expuesto hasta ahora aquí", explicó Wack hoy a Efe, sobre la muestra que se acompaña de música y teatro, y que ha recibido el apoyo del consulado de Colombia en Nueva York.

El cónsul general de Colombia en Nueva York, Francisco Noguera, explicó que el objetivo es que "la sociedad de Nueva York conozca a esa joya de la literatura que tenemos en Colombia llamada Gabriel García Márquez". "Gabo (Gabriel García Márquez) es el escritor vivo más importante de toda Latinoamérica de los últimos setenta años, y es por eso que los colombianos nos sentimos orgullosos y queremos hacer este nuevo homenaje en su nombre", afirmó Noguera sobre el escritor de obras tan celebradas como "Cien años de soledad" o "Vivir para contarla".

Además de la muestra de Celi, se ha previsto una representación teatral de la obra "Diatriba de amor contra un hombre sentado", escrita por el propio García Márquez y que hasta el momento, según explicó Wack, no se había representado en inglés. La joven actriz neoyorquina Vivian Feldman interpretará un monólogo contra el hombre de su vida.

La música ha estado presente de la mano del colombiano asentado en Nueva York Martín Vejarano, centrada en el folclore de su tierra natal. Además, el pinchadiscos argentino Pol Medina tiene a su cargo la sesión llamada "Gabo Musical", que alterna la voz de García Márquez con sus propias creaciones y con varios temas latinos de todos los tiempos.

Wack dijo que planea ya otros eventos sobre otras muestras que tengan a la cultura latinoamericanacomo protagonista y "que huyan de los tópicos a los que siempre se asocia, como la salsa, para presentarse como algo moderno y creativo".

El evento abrió con la muestra de una exposición de ochenta serigrafías que reproducen el conocido retrato de frente de García Márquez en varios colores, y que son obra del artista colombiano Juan Celi, que trabaja desde hace ocho años en el arte digital. "Hemos elegido a Celi para este evento, porque creemos que es una excelente oportunidad para que los neoyorquinos conozcan la obra de un joven artista colombiano que no había expuesto hasta ahora aquí", explicó Wack hoy a Efe, sobre la muestra que se acompaña de música y teatro, y que ha recibido el apoyo del consulado de Colombia en Nueva York.

El cónsul general de Colombia en Nueva York, Francisco Noguera, explicó que el objetivo es que "la sociedad de Nueva York conozca a esa joya de la literatura que tenemos en Colombia llamada Gabriel García Márquez". "Gabo (Gabriel García Márquez) es el escritor vivo más importante de toda Latinoamérica de los últimos setenta años, y es por eso que los colombianos nos sentimos orgullosos y queremos hacer este nuevo homenaje en su nombre", afirmó Noguera sobre el escritor de obras tan celebradas como "Cien años de soledad" o "Vivir para contarla".

Además de la muestra de Celi, se ha previsto una representación teatral de la obra "Diatriba de amor contra un hombre sentado", escrita por el propio García Márquez y que hasta el momento, según explicó Wack, no se había representado en inglés. La joven actriz neoyorquina Vivian Feldman interpretará un monólogo contra el hombre de su vida.

La música ha estado presente de la mano del colombiano asentado en Nueva York Martín Vejarano, centrada en el folclore de su tierra natal. Además, el pinchadiscos argentino Pol Medina tiene a su cargo la sesión llamada "Gabo Musical", que alterna la voz de García Márquez con sus propias creaciones y con varios temas latinos de todos los tiempos.

Wack dijo que planea ya otros eventos sobre otras muestras que tengan a la cultura latinoamericanacomo protagonista y "que huyan de los tópicos a los que siempre se asocia, como la salsa, para presentarse como algo moderno y creativo".

Fuente: EFE 22/05/2009

jueves, 14 de mayo de 2009

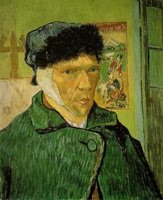

La oreja de Van Gogh la cortó Gauguin

El pintor de los girasoles resultó mutilado durante una pelea con su colega francés

La historia es conocida. Van Gogh, genial pintor holandés y mentalmente inestable, se cortó una oreja con una cuchilla en 1888, en Arles (sur de Francia), después de un rifirrafe con su colega francés Paul Gauguin. Pero según un nuevo libro, que se basa en la investigación policial sobre el caso, fue el volcánico Gauguin el que, en plena disputa, le seccionó la oreja a su compañero con una espada, según informa la cadena británica BBC.

Esta es la principal inconsistencia de la versión oficial, aunque no la única, según los académicos alemanes Hans Kaufmann y Rita Wildegans, autores del libro Van Gogh's ear: Paul Gauguin and the pact of silence. Tras diez años de investigación, han cotejado declaraciones de testigos y la correspondencia entre dos artistas y han concluido que la trifulca acabó cuando Gauguin, un experto espadachín, le cortó una oreja a su amigo. Al parecer, después Van Gogh envolvió la oreja en una tela y se la entregó a una prostituta llamada Raquel.

No está claro si fue un accidente o si de verdad Gauguin quería herir a su amigo, según incide Kaufmann, pero después del incidente ambos acordaron contar a la policía la versión de la autolesión para proteger a Gauguin. Además, señala el investigador, la versión tradicional se basa en pruebas contradictorias e improbables, y no existe ninguna declaración de ningún testigo independiente. "Gauguin no estuvo presente en la supuesta automutilación", ha señalado Kaufmann en el periódico francés La Figaro.

"Por su parte, Van Gogh nunca confirmó nada. El comportamiento posterior de ambos y varias sugerencias de los protagonistas indican que ambos ocultaban la verdad". Poco después, Gauguin se trasladó a Tahití, donde pintó algunas de sus obras más famosas. Van Gogh murió en 1890 tras dispararse en el pecho.

No está claro si fue un accidente o si de verdad Gauguin quería herir a su amigo, según incide Kaufmann, pero después del incidente ambos acordaron contar a la policía la versión de la autolesión para proteger a Gauguin. Además, señala el investigador, la versión tradicional se basa en pruebas contradictorias e improbables, y no existe ninguna declaración de ningún testigo independiente. "Gauguin no estuvo presente en la supuesta automutilación", ha señalado Kaufmann en el periódico francés La Figaro.

"Por su parte, Van Gogh nunca confirmó nada. El comportamiento posterior de ambos y varias sugerencias de los protagonistas indican que ambos ocultaban la verdad". Poco después, Gauguin se trasladó a Tahití, donde pintó algunas de sus obras más famosas. Van Gogh murió en 1890 tras dispararse en el pecho.

BC, Londres 5/05/2009

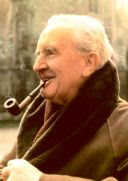

Lo nuevo de Tolkien

Christopher, el hijo de John Ronald Reuel Tolkien, autor de El señor de los anillos, tiene ya 84 años. De ellos, 36 los ha pasado trabajando sobre los manuscritos que su padre dejó al fallecer en 1973. Uno de los más voluminosos ve hoy por primera vez la luz pública, de momento sólo en inglés. Se trata de un poema narrativo de 500 estrofas titulado The legend of Sigurd and Gudrún (La leyenda de Sigfrido y Krimilda) que, según Christopher Tolkien, "dará asco" a los fanáticos de El señor de los anillos, señala el diario británico The Guardian.

Me atrevo a decir que la mera idea de largos poemas narrativos en verso repugnará de manera inmediata a una buena cantidad [de admiradores] y que no continuarán con la lectura", señala Christopher vía fax al rotativo británico, en una de sus contadas entrevistas.

El texto está basado en la Edda poética, un florilegio de poemas medievales que constituyen una de las principales fuentes sobre mitología nórdica. El poema de Tolkien cuenta la historia de Sigfrido el Volsungo y la caída de los Nibelungos (que también adaptó el compositor alemán Richard Wagner en su ciclo del Anillo).

Sigfrido mata al dragón Fafner, que guarda el tesoro de los nibelungos. Roba el oro y rescata a Brunilda una valquiria (divina sirvienta del dios Odín) que estaba presa en una roca rodeada por fuego. "Mi padre dejó un manuscrito completo. No había más que unas pocas páginas de escritos anteriores y cualquier otro borrador había desaparecido. El manuscrito presenta buena letra, sin correcciones. Obviamente estaba pensado como una copia final. Solo se le hicieron algunos cambios menores mucho después", afirma Tolkien hijo. Hace dos años, Christopher completó la edición de Los hijos de Húrin, de la que, en inglés, se han venido un millón de copias.

El texto está basado en la Edda poética, un florilegio de poemas medievales que constituyen una de las principales fuentes sobre mitología nórdica. El poema de Tolkien cuenta la historia de Sigfrido el Volsungo y la caída de los Nibelungos (que también adaptó el compositor alemán Richard Wagner en su ciclo del Anillo).

Sigfrido mata al dragón Fafner, que guarda el tesoro de los nibelungos. Roba el oro y rescata a Brunilda una valquiria (divina sirvienta del dios Odín) que estaba presa en una roca rodeada por fuego. "Mi padre dejó un manuscrito completo. No había más que unas pocas páginas de escritos anteriores y cualquier otro borrador había desaparecido. El manuscrito presenta buena letra, sin correcciones. Obviamente estaba pensado como una copia final. Solo se le hicieron algunos cambios menores mucho después", afirma Tolkien hijo. Hace dos años, Christopher completó la edición de Los hijos de Húrin, de la que, en inglés, se han venido un millón de copias.

Diario The Guardian 05/5/2009

José Carreras anuncia su retiro de la ópera

"Si puedo hacer recitales adaptando el repertorio a mis necesidades, no hay problema. Pero con las óperas, a no ser que surjan las circunstancias correctas, doy mi carrera por terminada", aseguró Carreras en una entrevista con el diario británico "The Times".

El tenor catalán será galardonado la próxima semana con un premio a toda su trayectoria en los premios Classical Brits de música clásica, que tendrán lugar en el auditorio Royal Albert Hall de Londres.

Tras la decisión de Carreras y la muerte del italiano Luciano Pavarotti en 2007, Plácido Domingo queda como el único miembro activo de Los Tres Tenores.

"Sin ser presuntuosos, nosotros éramos los tenores más populares del momento. La gente realmente quería escucharnos a los tres juntos cantando. Pero el 90 por ciento de nuestro repertorio eran las mismos temas que Caruso solía cantar", manifestó Carreras, de 62 años y el más joven de Los Tres Tenores.

El español, que anualmente ofrece alrededor de 50 recitales, repasó con el diario británico los años de persecución que sufrió su familia durante la dictadura franquista, así como su lucha para vencer a la leucemia.

"Soy un hombre muy afortunado, porque he superado un enfermedad muy seria sin muchas opciones de sobrevivir. Recuerdo esto cada día", apuntó el tenor, a quienes los médicos le dieron una posibilidad de entre 10 de sobrevivir.

El tenor dirige la Fundación José Carreras, que en abril pasado firmó un acuerdo con el gobierno regional de Cataluña para la creación del Instituto Internacional José Carreras de Investigación contra la Leucemia.

José Carreras nació el 5 de diciembre de 1946 en Barcelona (Cataluña), y debutó casi a los 12 años de edad y por la puerta grande, en el Gran Teatro Liceo de Barcelona.

El 7 de julio de 1990 se presentó con Luciano Pavarotti y Plácido Domingo en las termas romanas de Caracalla, con motivo del Mundial de Fútbol de Italia. Ese fue el primer concierto de Los Tres Tenores, que dado el gran éxito obtenido, repetirían en años posteriores.

Entre los muchos galardones que ha recibido destacan el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (1991), que compartió con otros seis cantantes líricos, además del Premio Grammy al mejor cantante clásico (1991), "ex aequo" con sus colegas Plácido Domingo y Luciano Pavarotti.

José Carreras se encuentra en Seúl desde el martes, en una gira de nueve días en la que estará acompañado en el escenario por la soprano surcoreana Park Mi-hye y la australiana Fiona Campbell.

El tenor catalán será galardonado la próxima semana con un premio a toda su trayectoria en los premios Classical Brits de música clásica, que tendrán lugar en el auditorio Royal Albert Hall de Londres.

Tras la decisión de Carreras y la muerte del italiano Luciano Pavarotti en 2007, Plácido Domingo queda como el único miembro activo de Los Tres Tenores.

"Sin ser presuntuosos, nosotros éramos los tenores más populares del momento. La gente realmente quería escucharnos a los tres juntos cantando. Pero el 90 por ciento de nuestro repertorio eran las mismos temas que Caruso solía cantar", manifestó Carreras, de 62 años y el más joven de Los Tres Tenores.

El español, que anualmente ofrece alrededor de 50 recitales, repasó con el diario británico los años de persecución que sufrió su familia durante la dictadura franquista, así como su lucha para vencer a la leucemia.

"Soy un hombre muy afortunado, porque he superado un enfermedad muy seria sin muchas opciones de sobrevivir. Recuerdo esto cada día", apuntó el tenor, a quienes los médicos le dieron una posibilidad de entre 10 de sobrevivir.

El tenor dirige la Fundación José Carreras, que en abril pasado firmó un acuerdo con el gobierno regional de Cataluña para la creación del Instituto Internacional José Carreras de Investigación contra la Leucemia.